养正•正思深研|缕析场景悟细节,让思维之舟向更深处漫溯 ——兰亭小学语文学科教研活动

深秋之美,在于灿烂与收获;教学之美,在于思考与钻研。为进一步推进“思辩论”教学的实施,全面提升学生的语文学科核心素养,11月6日下午,兰亭小学语文组开展了一次有真情、有实践、有思考的语文教学研讨活动。

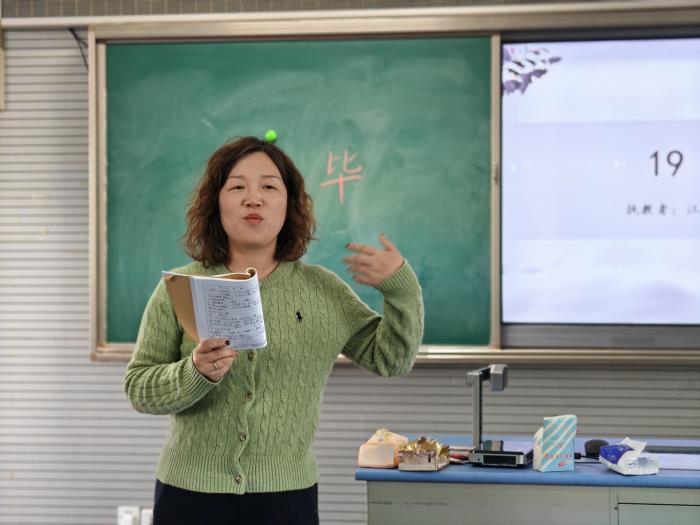

刘海艳老师执教的是五年级上册《父爱之舟》第一课时,她带领学生于场景中感悟父爱,在细节处慢品真情。刘老师以单元导语为导入,帮助学生明确了本单元的学习主题和学习要求,接着带领学生初读课文,通过读准字音、书写提示、理解词义这几个环节扫清了学生的阅读障碍,然后以场景为依托,以细节为抓手,引导学生用四字小标题的形式概括7个场景的主要内容,最后聚焦场景二“欲换好房”,紧扣“心疼”和“动心”两处细节启发学生深刻领悟父爱的深沉伟大,促进学生对父亲勤劳节俭、慈爱无私形象的理解,同时为其他几个场景的学习搭建好思维框架。

刘老师围绕“聚焦场景品父爱,关注细节悟深情”这一主题,从“学什么,谁在学,怎么学”这几个方面展开说课,进一步深化了教学交流。

《父爱之舟》是统编教材五年级上册第六单元的一篇回忆性散文,课文以梦的形式呈现往事,用朴实的语言,讲述了父亲和儿子在生活中的几个场景。刘老师认为在第一课时的教学过程中一方面要借助思维支架,带领学生整体感知父爱场景,初步感受叙事散文借助具体事例来表达情感的方法,另一方面要聚焦场景和细节,通过抓关键词句、想象画面、前后勾连、补充资料等,引导学生深入体会父爱的深沉伟大和儿子对父亲的感念之情。

五年级学生接触过不少父母之爱的散文,所以对于他们来说理解课文内容并不难。但由于年代相隔较远,对于文中“父亲”的艰辛,蕴含在细节中的浓浓“父爱”,现在的小学生不容易体会得到,所以刘老师认为在教学中要注重引导学生回顾自己和父亲之间最温馨的画面、最感人的瞬间来帮助他们理解父爱的深沉伟大,同时借助朗读让学生沉浸在课文营造的感人氛围中,启发学生发自肺腑地用自己的语言表达自己的感受和思考。

基于以上的文本解读、学情分析以及课标中的相关理念,刘老师以“由画入文,初感父爱”“认读字词,理解父爱”“明确场景,勾勒父爱”“关注细节,体悟父爱”四项学习任务为主线,以素养导向的学习活动为引领,以学习情境为载体,带领学生用最质朴的方式理解这篇朴实的文章,旨在确保教学目标和学生核心素养的落地。

教而不思则罔,思而不研则浅。课后,各年级组针对刘老师的教学展开了精彩纷呈的评课活动。老师们充分肯定了刘老师的专业素养,认为刘老师的这节课教学思路清晰,结构完整,重难点突出,教学语言优美,通过多样化的教学方式使得课堂氛围非常活跃,学生竞相发言,充满活力,同时老师们也给刘老师提出了一些针对性的建议,比如可以精简生字词教学环节,适当加快教学节奏,注意各个环节间的过渡和现场教学的生成等,教学研讨在老师们热烈的讨论中画上了圆满句号。

教学当如游山,好课永远在下一节。兰亭小学的语文教师将紧跟梁溪课改的步伐,强化学科育人实践,致力于提高学生的思维水平,用语文烛照每一个孩子的灵魂,以书香启迪每一个孩子的心智。

苏公网安备 32021302001940号

苏公网安备 32021302001940号